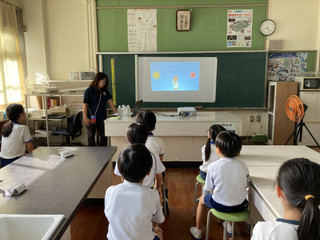

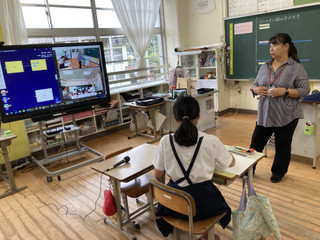

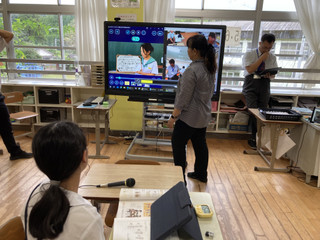

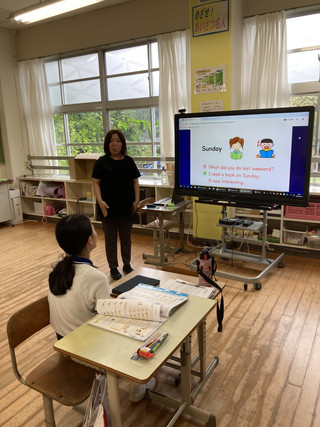

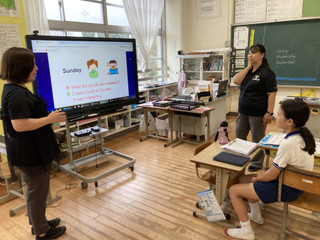

朝の時間はすくすくタイムでした。

すくすくタイムとは,保健室の先生が,子どもたちに保健や給食など,健康や安全に関わることを教えてくださる時間で,月に一度計画されています。

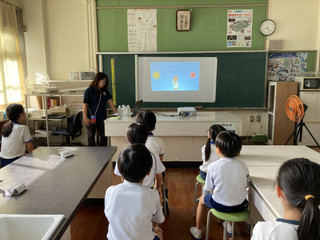

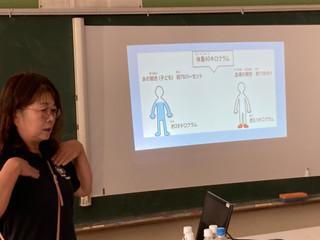

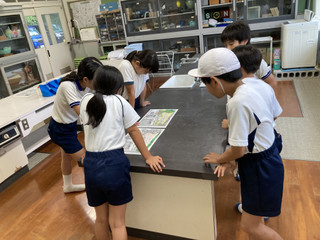

今回,子どもたちに教えてくださったのは,「熱中症を予防しよう」でした。

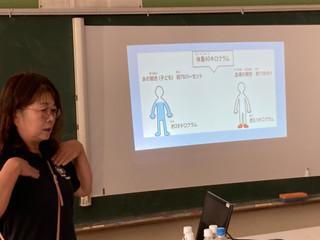

熱中症を予防するには,水分補給が大切だと言われていますが,なぜなのかというところがスタートでした。まず,子どもの場合,体重の約70%が水分だということを理解します。

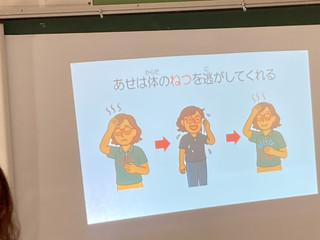

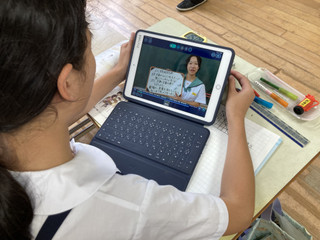

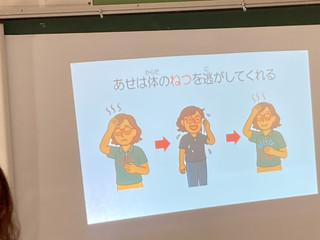

その後,汗のやくわりについて,体には,汗をかくことで熱を逃がし,体温が上がりすぎることを防いでいるということを動画で学びました。

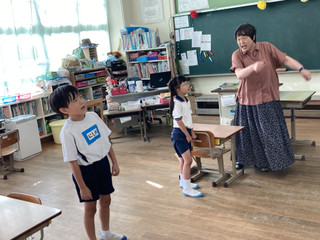

その汗について3つのクイズが出されました。

1 寝ている間に汗をどのくらいかくのか。

2 お風呂に入るとどれくらい汗をかくのか。

3 1時間思い切り遊ぶとどれくらい汗をかくのか。

どれも同じ三択で,ア ペットボトル半分 イ ペットボトル1本分 ウ ペットボトル3本分

となっています。

正解は,寝ている間がペットボトル半分,お風呂だとペットボトル1本分,1時間思い切り遊ぶがペットボトル3本分 でした。

このように順番に並べると簡単そうですが,実際は,子どもたちもクイズが3問も出るとは思っていませんので,3問ともペットボトル3本と答えた子どももいました。

ちなみに,寝ている間にペットボトル半分の水分をなくした状態で朝ご飯を食べずにいると,体の水分が足りなくなって,日中,具合が悪くなる可能性もあるそうです。

また,お風呂に入るなどして,ペットボトル1本分の水分がなくなると,体がきつかったりフラフラしたりする症状が出てくることもあるそうです。これが「熱中症」と言われる症状です。

となると,1時間思い切り遊んで汗をかくと…症状が進んで,気持ち悪くなったり頭が痛くなったりするそうです。そして,その2倍のペットボトル6本分の水分が体からなくなると,倒れてしまい,救急車で病院に行かないといけないことになります。

人が「のどがかわいた」と思うときは,すでにペットボトル2本分の水分がなくなっている状態の場合が多いそうですが,飲んだ水が体に吸収されるまでに20分かかるので,のどがかわいてから飲んでも間に合わない。ですからのどがかわいたと思う前に,水分補給がとても大事だというお話でした。

スライドで順を追って説明してくださったので,子どもたちにとって,とても分かりやすかったです。これから毎日のように運動会の練習があります。すくすくタイムの学びを大切にして,しっかりと水分補給しながら,元気に練習できるようにしていきましょう。

最近のコメント