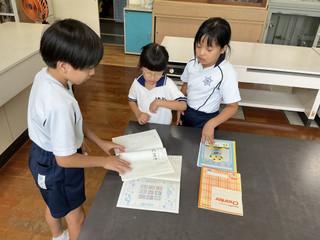

3年生 理科「太陽とかげ」~かげつなぎをしよう~

3年生は、理科の学習で「太陽とかげ」の学習を始めました。第1時では、運動場に出て「かげつなぎ」を行いました。晴れた青空のもと、太陽の位置やかげの様子に注目しながら、友達と一緒に楽しく活動しました。

はじめに、子どもたちは自分のかげを観察しながら、「かげはどちらの向きにのびているのかな。」「みんな同じ方向にできているね。」と気付きを話し合っていました。その後、ペアになって手をつなぎ、自分たちのかげがどうつながるかを確かめる「かげつなぎ」に挑戦しました。太陽の位置によって、かげの長さや方向が変わることを体で感じながら、夢中になって活動する姿が見られました。

活動の途中で、「かげが短くなってる!」「さっきと向きがちがう!」といった声も聞かれ、太陽の位置の変化に気付いた子もいました。子どもたちは、かげの形やのびる向きに興味をもち、次の学習への意欲を高めていました。

また、遮光プレートを使って太陽の観察も行いました。青いプレートを通して太陽を安全に見ながら、「まぶしいけど丸い形だ」「太陽は高いところにあるね」と、普段は意識しない空の様子にも目を向けていました。観察のあとは、かげの向きを地面にチョークでしるしをつけ、太陽とかげの関係を確かめました。

授業の最後には、「太陽の高さが変わると、かげも変わるんだね」「もっといろいろな時間に調べてみたい」と、これからの学習に期待をもつ発言も聞かれました。理科の学びを通して、自分の体験から考えを広げていく子どもたちの姿がとても頼もしく感じられました。

次の時間は、時間を変えてかげの長さや向きを比べ、太陽の動きとの関係をさらに深めていきます。晴れた日が続くことを願いながら、子どもたちの探究心を大切に育てていきたいと思います。

最近のコメント