MochiNagaとは、持松小と永水小のことです。

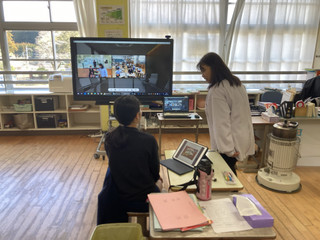

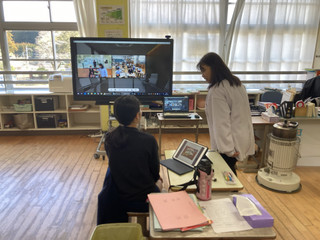

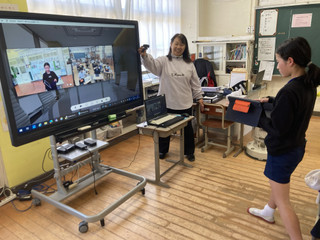

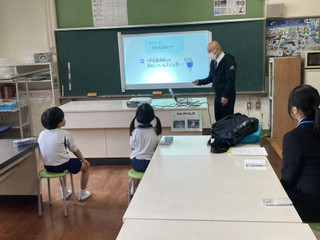

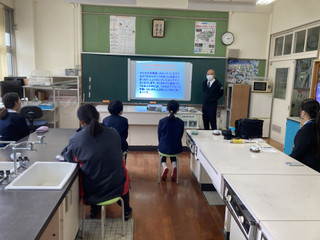

AEAの先生の発案(永水小でも教えてくださっていることから)で、今日の4校時に6年生が永水小の5・6年生とオンライン学習をしたのでした。

永水小は、5・6年生が9名もいますので、最初に画面に映し出された子供たちを見ると、本校の児童数を見慣れていることから、多いなあと感じました。

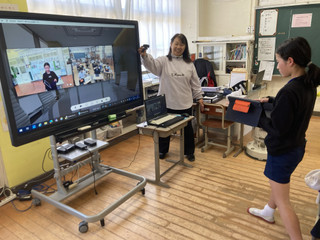

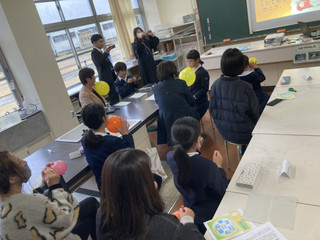

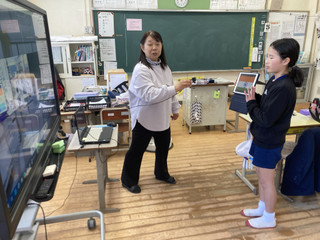

それぞれ英語で名前や好きな物などを紹介し合った後、カフートでウォーミングアップをしました。私は初めてカフートを知りました。カフートとは学習ゲームの1つで、英語で問題が出されると4択の色分けされた英単語が表示され、その中から答えを選択します。すぐに結果が集計され、表示されるので、競い合いながら学習できる仕組みでした。

タブレットに問題の表示がされなかったので、6年生の女の子が最初とまどっていましたが、担任の先生がそれに気付かれ、問題を出している側の永水小に伝えてくださったので、後半途中から永水小の先生が問題画面もモニターに映してくださいました。ただ、画面をモニターに映していることから、肝心の答えの選択肢が、今度は光を反射して見えづらいという面がありました。ただ、これはやってみないと分からない課題なので、リモート学習を進める上でのいい学びになりました。

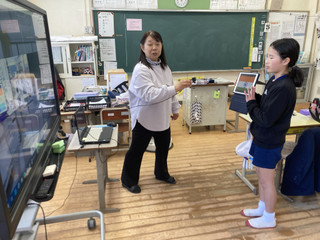

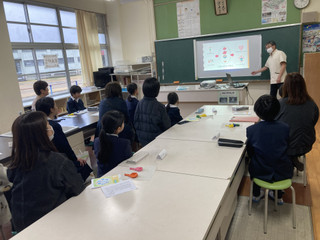

その後、「MyDream発表」ということで、双方の学校の子供が、将来の夢について英語で発表しました。永水小のMyDreamでは、いちご農家になりたいという子供が数名いました。親の方が従事されていて、子供もそれを誇りに思っていることが伝わることでした。またサッカー選手やバレーボール選手など、スポーツ選手になりたいと思っている子供も多く、多人数の児童の刺激をもらうこともできました。

本校の6年生の夢は…卒業式で話しますので、ここでは秘密にしておきたいと思います。

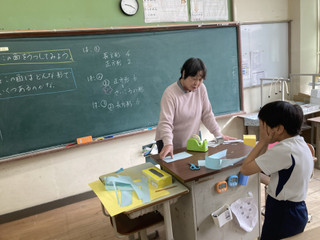

最後に、本校の6年生のこれまでの外国語活動の学習の中で作成した「Let's go to india」というプレゼンテーションを永水小の5・6年生に見てもらいました。インドの背景画像とともに本校6年生が、インドが好きな理由や行ってみたい訳を説明するものでした。人物と背景の合成画面が、天気予報の時に背景画面の前で話をする気象予報士のようでした。

今の子供たちはこんなものもつくれるのだと驚くことでした。質問コーナーでは、永水小学校の子供から「修学旅行は1人で行ったのですか。」と質問がありました。なるほど。そういうところが気になるのですね。それに対して本校の6年生は「牧園地区の4校の小学校の子供たち23人で行きました。」と答えていました。

いつもは中津川小とリモート学習をしていますが、このような交流や学習も刺激になるなあと思ったところでした。永水小5・6年生と担任の先生、そして段取ってくださったAEAの先生、ありがとうございました。

最近のコメント