春を感じさせる穏やかな一日

昨日は祝日でした。用事がありましたが、子どもたちが「持松子ども会」としてふるさと霧島カルタ選手権に出場していましたので、少しだけ顔を出しました。みんな頑張っていてすばらしいでした。詳細や結果は、開始から最後までずっと会場にいらっしゃった教頭先生にお願いしましたので、この後、ブログにあげてくださると思います。

さて、昨日の話です。用事を済ませて夕方、住宅に帰ってきたとき、冬場はいつもは車を車庫に入れるのですが、「明日の朝は寒くなさそうだな。」と思い、「凍り付くことはないだろう。」と、面倒がって車を車庫に入れずに家の前に止めました。

起床した時も、ここ最近の寒さからすると、幾分寒さが柔らいているように感じましたので、「大丈夫、大丈夫。」とたかをくくっていたところ、どうでしょう。

予想に反して、屋根一面にびっしりと霜が付いていました。もちろんフロントガラスも凍り付いていて、すぐに出発できず、今朝は、いつも学校に向かう時間から10分ほど遅れてしまいました。

確認した外気温は、-1℃を指していました。これまでの寒さからすると、それほどでもないと感じたにも関わらず、氷点下になっていたことに驚きました。油断してはいけないなと反省しつつも、1月頃は、-1℃でも相当寒いと感じていたのに、人の体は慣れるものだなとも思ったことでした。

さて、学校の周りの木々や植物も、私と同じように少しずつ暖かくなっていることを感じているようです。極寒の時、けなげに咲いていた冬を代表する椿の木も、付けていた花をだいぶ落としていました。その代わり、もう10日ほど前から学校裏の梅の木のつぼみが、少しずつ開花を始めています。今は2分咲きくらいでしょうか。

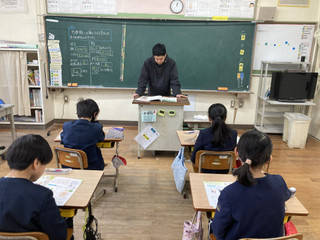

風もなく、澄み切った青空が広がる1日です。昼休みの気温は11.9℃。気温的にはまだ寒さを感じさせる低さのようですが、体感的にはとてもほどよい感じです。校庭には、カルタ大会が終わったことで、久しぶりに思い切り体を動かして遊ぶ7人の子どもたちの姿がありました。

春はもうすぐそこに来ているのでしょうね。

最近のコメント