1校時の学びの様子

久し振りに通常の授業の様子をブログに上げようと,1校時に各教室を参観しました。

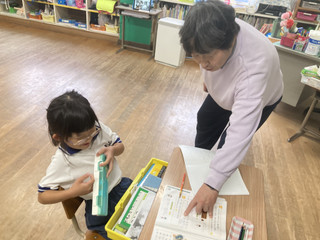

1年生は,算数の繰り下がりのひき算の練習問題に取り組んでいました。まだ間違いが見られましたので,担任の先生が横について説明されていました。数字だけで計算するのは1年生にはまだ難しいですね。担任の先生が「ブロックで確認しようか。」と言われて,ブロックで確かめに入りました。

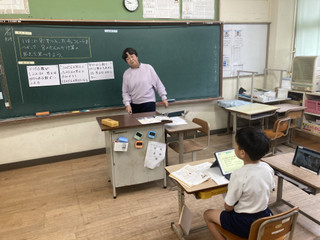

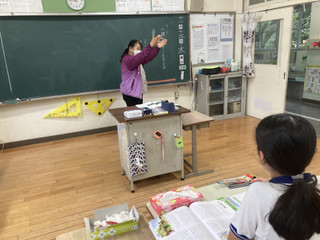

2年生は,8の段の九九のかけざんでした。先日の研究授業の反省から,3つの気付きを提示し,どの方法でもできるか試せるように工夫されていました。また,中津川小の1・2年教室と常にリモートでつながれていることから,その場でどこでどのようにリモートを使うかのやり取りをされていて,同じ教室で2人の先生がいらっしゃるようでした。

3・4年生は,国語でした。3年生はことわざの中の故事成語についての学習,4年生は慣用句についての学習で,どちらも国語辞典を使って意味を調べる学習でした。3年生が最初に調べた矛盾は,「矛(ほこ)」と「盾(たて)」という漢字があてがわれています。なぜ矛と盾で「つじつまがあわない」という意味になるのか,その由来まで調べていくと,「なるほどなあ。」と意味まで分かり,楽しい学習になっていきそうでした。

4年生の女の子に,心が躍るという慣用句を使って「お父さんが,イチゴの美味しいお店に連れて行ってくれると言ったので,心が躍りました。」と言ったら,くすっと笑われました。

6年生は,道徳でした。「青の洞門」という教材でした。人を殺めて僧侶になった禅海という和尚さんが,自分の罪を悔い改められる場所を探して諸国を旅している中で,人が次々に命を落とす危険な難所をどうにかしようと,ノミと鎚だけで掘り進め,30年余りかけて岩を掘り,安全な道を完成させるという実際にあった話が基になっていました。

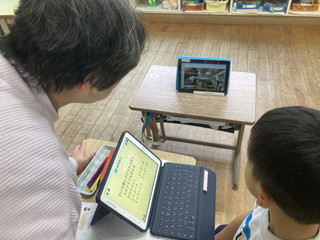

担任の先生が,「動画を見てみようか。」と言われると,6年生がパッとタブレットをだし,青洞門の実際の動画を見始めました。こんなところを掘り進めたのだということが分かることで,共感もできます。大分県の中津市に今も実際にあります。私も行ってみたいと思うことでした。

どの学級も,どの子どもも落ち着いた学習態度で学びが進んでいました。

最近のコメント