もしも大切な家族が突然いなくなってしまったら

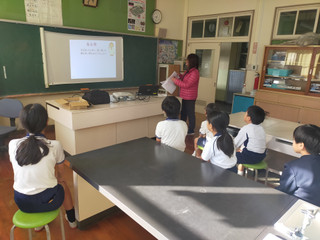

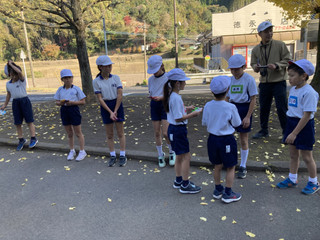

朝の時間は,全校朝会でした。

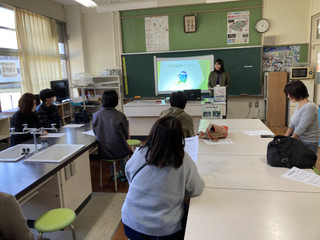

いつものように,ことばいれかえゲーム(先日,体験入学で来てくれた子どもさんの名前を,保護者の方の許可を取っていましたので,使わせていただきました)となぞなぞをした後,「もしも大切な家族が突然いなくなってしまったらどうですか。」という問いを子どもたちに投げかけ,拉致問題啓発アニメ「めぐみ」を視聴してもらいました。

昭和52年、当時中学1年生だった横田めぐみさんが、学校からの帰宅途中に北朝鮮当局により拉致された事件(未だに解決されていません。)が題材になっていて,拉致により,突然平和な日常が崩れてしまったご家族の,その後の懸命な救出活動が中心になっているドキュメンタリー・アニメです。

4日から10日まで全国人権週間にちなみ,本校でも同じ期間を人権週間として設定しています。

そこで,今回は,「人権=人間が人間らしくいきるために,生まれながらにして持っている,誰からも侵されない基本的な権利」を,突然に奪われてしまうことが,どんなにつらく厳しく悲しい状況になるのかについて学んでほしいと考えたからです。

子どもたちは,25分の上映の間中,食い入るように真剣に見ていました。担任の先生方の了解を取り,全校朝会にしては長い時間を使いましたが,それだけのことは十分にあったように思うことでした。

子どもたちの感想も聞きたかったのですが,時間がとれませんでしたので,ご家庭でどのように感じたのか話を聞いていただけたらと思います。

また,日記等でも感想を教えてもらえたら嬉しいです。

最近のコメント