人権集会がありました!

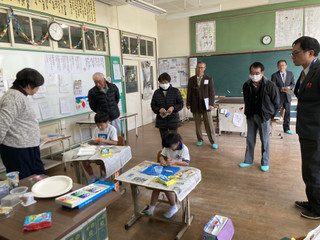

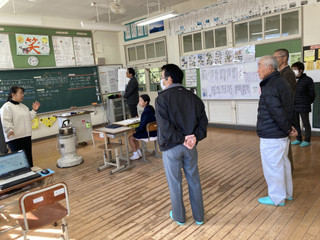

今日の3時間目は、全校児童7名と先生方が理科室に集まり、人権集会を行いました。最初に「世界が一つになるまで」を歌いました。続いて、アイスブレイキングとして「イエーイゲーム」や「カウントダウンゲーム」等に挑戦し、子どもたちの表情が少しずつほぐれていく様子が見られました。

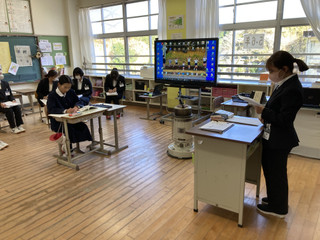

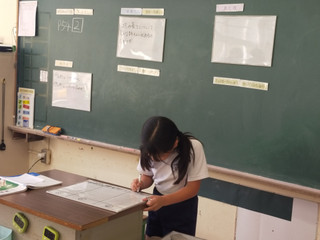

今回の集会に向けては、担当の先生が事前に丁寧な準備を進めてくださいました。1枚目の写真のように、ノートに細かな流れを書き込み、「どうすれば安心して自分の気持ちを話せるか。」「どんな順番なら緊張せずに参加できるか。」等を考えながら前日まで一生懸命準備をされていた姿が印象的でした。こうした見えない時間の積み重ねが、子どもたちの学びを支えているのだと感じました。

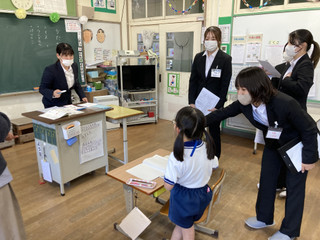

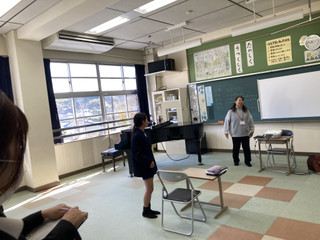

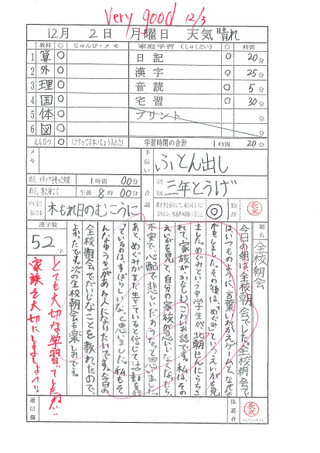

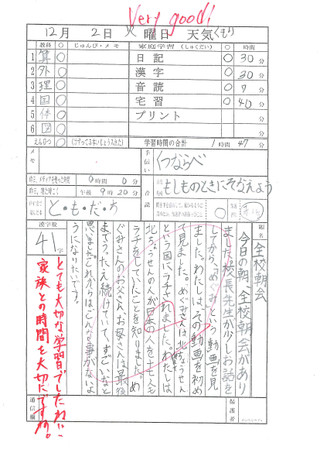

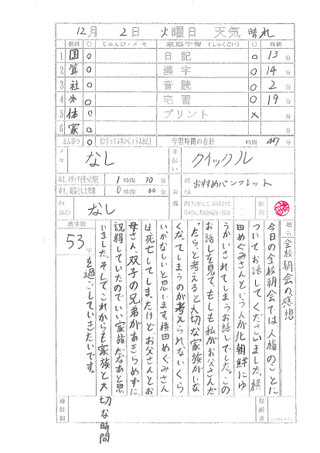

人権標語の発表では、事前に考えた標語を全員が前に立って読み上げました。「ぼうりょくは 人の心がきずつくよ」「けんかや いじめはやめよう」「ありがとう そのひとことを たいせつに」など、一人一人の思いがこもった言葉が教室に静かに響きました。

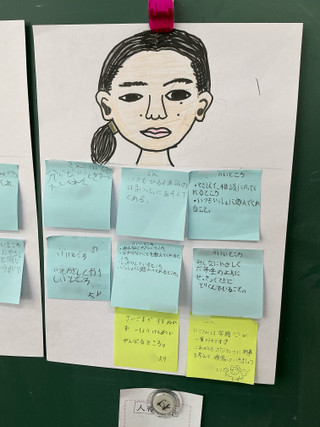

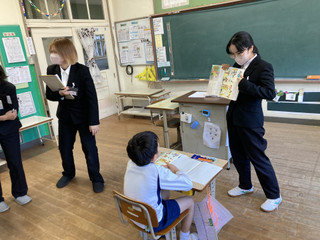

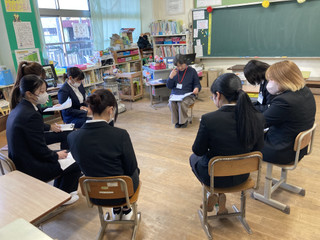

続いて、事前に付箋に書いていた「友達のよいところ」を本人が読み上げていきました。「いつもやさしく相談にのってくれる。」「困っていると助けてくれる。」「絵がとても上手」「一輪車がすごく上手だよ。」「みんなを笑顔にしてくれる。」「元気で明るくて、まわりがあたたかくなる。」など、どの付箋にも、子どもたちがお互いをしっかり見つめているからこそ出てくる具体的な言葉が並んでいました。読まれた本人が少し照れながらも、とてもうれしそうにしている様子が心に残りました。

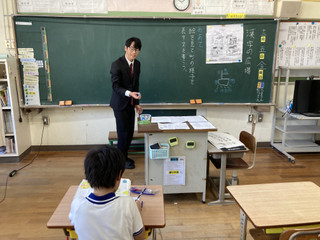

最後に校長先生からまとめのお話がありました。子どもたちは真剣な目で一生懸命聞いていました。「みんなちがって みんないい」という言葉が心に残ったことでしょう。その後、それぞれの教室に戻ってリフレクションで感想を書きました。どんなことを書いたのか、御家庭でも話題にしてみるといいですね。

小さな学校だからこそ生まれる、お互いを優しく見つめるキラキラしたまなざしと周囲の人間への思いやりを、これからも子どもたちと一緒に育てていきたいと思います。

最近のコメント