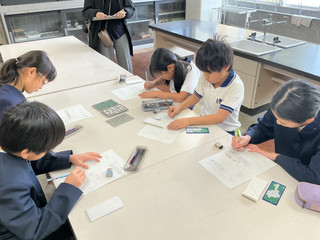

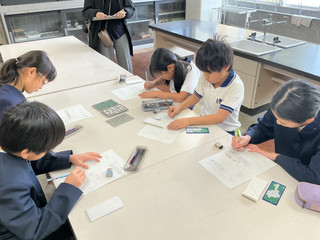

今日の2・3時間目、理科室に3〜6年の5名が集まり、霧島高校による出前授業「遊びは学び〜パズルとリサイクル〜」を行いました。高校生3名と引率の先生が来校され、ペットボトルキャップを活用したパズルづくりに挑戦する時間となりました。南日本新聞の記者の方やAEA、ALTの先生方も見守る中、子どもたちは少し緊張した表情で席につきました。

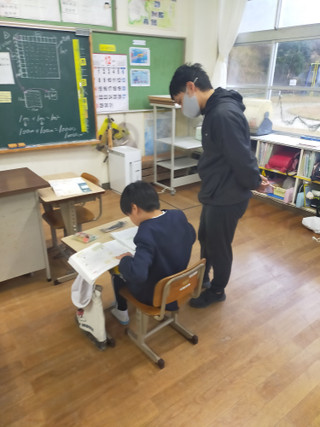

まず、キャップを細かく砕いたリサイクルチップを金型に入れ、並べ方で仕上がりが変わることを教えてもらいました。子どもたちは指先を使いながら黙り込み、夢中で枠に詰めていきました。高校生がそばに立って「ここはどう?」の声かけに、子どもたちも安心したかのように手の動きが軽くなるのが見て分かりました。

そのあと、金型に重りをのせてトースターで加熱する工程を見せてもらいました。理科室に小さな「ものづくり工場」ができたようで、子どもたちは前のめりでのぞき込んでいました。金属の塊が熱で少しずつ沈んでいく様子に、「おお…」と素直な声が上がりました。

冷めた金型を開くと、白と緑の模様が浮かんだパズルのピースが顔を出しました。その瞬間、子どもたちがふっと息をのむのが伝わりました。自分たちが手を加えたチップが、形のある作品に変わったのです。テーブルに広げてみると、それぞれのピースに個性がありました。子どもたちがつくった「世界に一つだけのパズル」の出来上がりです。

仕上げの時間には、出来たピースを枠にはめたり、今日の学びを話したりしていました。3名の生徒さんからは、「集中力がすごいですね。」「みなさんとても早いので驚きました。」という声を何回もお聞きしました。

子どもたちからも「難しかったけど、お家に持って帰ってまた挑戦してみたい。」という声がいくつも聞こえました。リサイクルという言葉よりも先に、「楽しい」「やってみたい」という感想が子どもたちの口から出てくるのが、この授業のよさだと思いました。

最後にワークシートに子どもたちの振り返りを行いました。作成時に感じた驚きや楽しさが素直な表現で書かれてありました。どの学年の感想にも共通していたのは、「ペットボトルのふたが本当にパズルになるなんて思わなかった。」という驚きと、自分の手でつくり上げたことへの満足感でした。

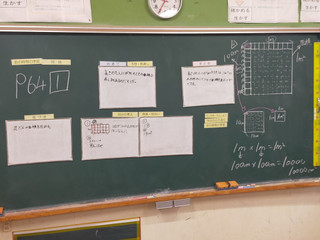

3年生の子どもたちは、まず形をつくるだけでも難しさを感じていたようで、「5×3の形をどんどんピースにはめていくのが難しかった。」「いっぱい考えながらやるところがおもしろかった。」との感想でした。初めての活動に戸惑いながらも、完成したときの表情はどれも誇らしげでした。

4年生は、仕上がったピースの形を見て「こんなふうになるんだ。」と感心した様子で、家でもクリアするまでやってみたいという感想が見られました。また、「答えがたくさんあることにびっくりしました。」という感想もありました。時間をかけて考え、少しずつパズルの形がそろっていく達成感が大きかったようです。

6年生になると、「ペットボトルキャップという身近なものでパズルを作れることに驚いた。これがリサイクルだと感じた。」と書いており、最上級生らしく活動の意味を自分なりに捉え、学びとして広げていた姿が印象的でした。単なる作業ではなく、「考えることのおもしろさ」に気付いていたようです。

どの学年の振り返りにも、遊びながら学んだ手応えがにじんでいて、パズルづくりという1つの活動が、学年ごとに違う味わい方で心に残ったことがよく伝わってきました。

担当の先生や3名の生徒さんのおかげで、子どもたちはものづくりの楽しさと考える楽しさの両方をしっかり味わうことができました。お忙しい中、本日は本当にありがとうございました。来年もぜひ、よろしくお願い致します!

最近のコメント