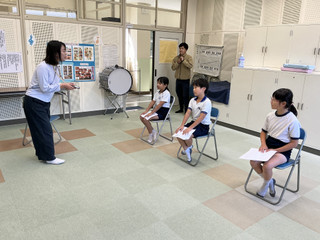

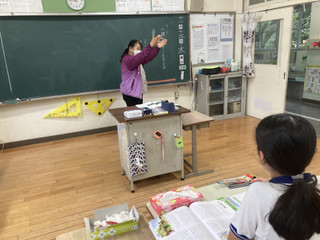

本日、MBCラジオ「たんぽぽ倶楽部(みんなみんなにありがとう)」の放送に向けて、校内で事前録音を行いました。今回は3名の児童が出演を予定しており、その声を前もって収録しておく大切な作業です。MBCの担当の方が来校され、子どもたちは緊張しつつも期待に満ちた表情で音楽室へ向かいました。

マイクの前に座った子どもたちは、最初は声が小さくなったり、読みが速くなったりと、少し緊張の様子が見られました。しかし、担当の方が「ゆっくりでいいよ」「上手だよ、その調子」と柔らかい声で励ましてくださり、次第に表情もほぐれ、落ち着いた声で読めるようになりました。声の強弱、息つぎの位置、読みのリズムなど、ラジオならではのポイントをていねいに教えていただきながら、回数を重ねるごとに読みが安定していく姿は、とても頼もしく感じられました。

録音を終えた子どもたちは、「緊張したけど楽しかった。」「12月の放送が楽しみ。」とほっとした様子で話していました。さらに担当の方から、担当者自身の顔のイラストが描かれたオリジナルシールをプレゼントしていただきました。このイラストは、ある高校生が描いてくれたものを担当の方が気に入り、そのままシールにしたそうで、子どもたちは「かわいい!」「家に帰ったら飾ろう!」と大喜び。心温まる交流もあり、思い出に残るひとときとなりました。

放送予定は以下のとおりです。

● 12月24日(水)

校長先生が生放送に出演し学校紹介を行います。また、校歌が流れます。

● 12月25日(木)

3年生の女の子がお母さんへの作文を紹介します。その後お母さんのへ生電話インタビューを行います。

● 12月26日(金)

3年生の男の子が家族全員へのメッセージを届けます。その後、お母さんへの生電話インタビューを行います。

● 12月29日(月)

4年生の女の子が家族全員へ伝えたいことを紹介します。続いて、お父さんへの生電話インタビューが予定されています。

放送当日の保護者への電話インタビューは、録音した作文朗読のあとに続けて行われ、時間はおよそ3分ほどです。内容は「子どもの日常の様子」「作文を書く際のエピソード」「家族への思い」などが中心で、最後に作文を読んでくれた我が子へのひと言を保護者から伝える流れとなっています。

今回の事前録音を通して、子どもたちが家族への感謝の気持ちを自分の言葉でまっすぐに綴り、それを声で届けようとする姿がとても印象的でした。ふだんの授業では味わえない「伝える体験」は、子どもたちにとって大きな成長の機会になったように感じます。

12月の放送で、子どもたちの温かい声と思いが、地域の皆様や多くのリスナーの方々に届くことを願っています。放送後1週間は、radiko の「タイムフリー」で聴くこともできますので、地域の皆様、保護者の皆様も、ぜひお時間を合わせてお聴きいただき、子どもたちの思いにそっと耳を傾けていただければ幸いです。

最近のコメント