卒業生との朝の交流

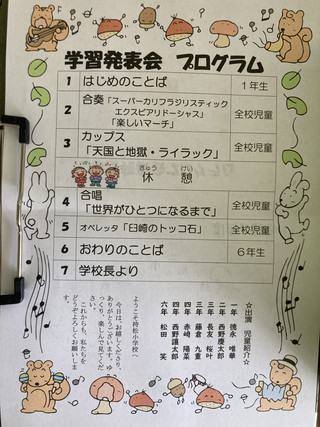

今日は土曜授業の日でした。中学校も同じく土曜授業の日でした。

学校の前に停留所があり,昨年度の卒業生3名は,そこから乗車して中学校に向かいます。

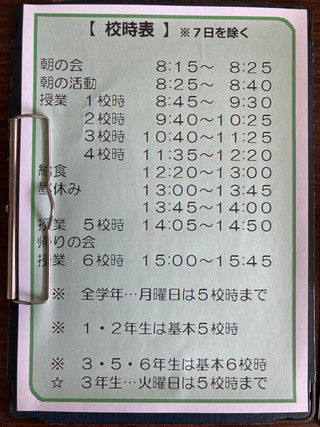

平常時は,午前7時15分頃に出発するバスですが,土曜日は運行ダイヤが変更されますので,いつもより20分くらい遅く来ます。

小学生はいつも通りに早く来ますので,今朝はゆっくりと中学生とふれ合うことができました。

1人の卒業生は,生徒会の文化部副部長に選ばれたことを,わざわざ賞状を持ってきて教えてくれました。その部の部長さんが部員の中から選び,先生が承認して決まるということでした。

「これまでのしっかりとした活動が認められての選出だね。」と,該当の生徒には伝えることでした。

昨日,中学校の校長先生も来校された際,話をする中で選ばれたことを教えてくださっていました。

あともう少しでバスが来るという時間に全児童が揃いましたので,みんな集まって写真を撮ることもできました。

小学生のみんなも,久し振りに卒業生と話をすることができて嬉しかったことと思います。小学生にとって憧れの先輩になれるように,これからも頑張ってくださいね。

最近のコメント